宅建でも不動産鑑定士でも必ず出題される「用途地域」。

名前は聞いたことがあっても、実際に勉強し始めると、似たような言葉が多くて混乱しがちです。

✅この記事では、用途地域の基本と、私が実際に勉強していたときに意識していた覚え方を、できるだけシンプルにまとめました。

具体的な用語の定義などは、参考書等で調べてください。この記事では、こんな感じで覚えたよっていうテクをまとめました。

用途地域とは?

用途地域とは、市街地にどんな建物を建ててよいかをルールで定めたものです。

簡単にいうと、

- 住宅だけの静かなエリア

- 駅前のにぎやかな商業エリア

- 工場がたくさんあるエリア

といった感じで、

街をゾーン分けして、住みやすさ・利便性・安全性を保つために設けられています。

都市計画区域のうち、市街化区域に定められ、市街化調整区域については原則として定めないとされています。

用途地域は全部で13種類あり、大きく分けると3つの系統に分類できます。

用途地域の分類と特徴

【住居系】

- 第一種低層住居専用地域

- 第二種低層住居専用地域

- 第一種中高層住居専用地域

- 第二種中高層住居専用地域

- 第一種住居地域

- 第二種住居地域

- 準住居地域

- 田園住居地域

特徴: 静かな住環境を守るため、店舗や事務所の立地に制限がある。 特に第一種低層は、建物の高さ制限(10mまたは12m)が厳しく設定されることも。

【商業系】

- 近隣商業地域

- 商業地域

特徴: 店舗・飲食店・映画館・パチンコ店など幅広い用途が認められる。 商業地域では住宅も建てられるが、商業施設中心の街並みになる。

【工業系】

- 準工業地域

- 工業地域

- 工業専用地域

特徴: 製造業や工場を中心とした地域。 工業専用地域だけは、原則として住宅を建てることができない(例外あり)。

勉強するときのコツ

似たような名前ばかりでよくわからない、、イメージがつきません

用途地域は、最初はイメージがつきづらいですよね。

でも、記量が多そうに見えて、コツを押さえると意外とシンプルです。

● 名前とイメージをセットにする

- 低層” → 2階建ての住宅街をイメージ

- “中高層” → マンションが並ぶ住宅街

- “住居地域” → 幹線道路沿いに店舗もある住宅エリア

- “商業地域” → 駅前や繁華街のビル街

- “工業地域” → 工場の煙突や倉庫街

● 似た名前の違いを押さえる

- 第一種と第二種の違いは、店舗や飲食店の立地規制が緩いかどうか。

- 中高層住居専用地域と住居地域は、店舗の許容度が違う。

みたいな感じ。

第1種よりも第2種のほうが規制が緩いので、「主として」という文言がはいります。

● 表や図を使って整理する

13種類を無理に一列で覚えるより、 「住居系→商業系→工業系」と大きなブロックで分けると頭に入りやすいです。

実体験:私はこう覚えた

私はまず、【住居系】【商業系】【工業系】の3グループに分けてノートに書きだしました。

そのうえで、

- 住居系は「静かな街」を思い浮かべる(低層→中高層→住居)

- 商業系は「駅前のにぎやかさ」をイメージ(近隣→商業)

- 工業系は「無機質な工場街」を思い浮かべる(準工業→工業→工業専用)

といった感じでイメージを思い浮かべ、

さらに、街を歩きながら「このエリアは何の用途地域っぽいかな?」と考える習慣をつけました。

住宅街なら「第一種低層かな?」、駅前なら「商業地域かな?」と想像してみることで、用途地域ごとのイメージが自然に定着していきました。

机の上だけで覚えようとするより、実際の街並みと結びつけたことで、ずっと楽しく覚えられました。

おすすめです。都市計画法オタクになった気分で笑

声に出して「この地域では何が建てられるか」を答える練習をしたことで、自然と用途地域ごとの感覚が身についていきました。

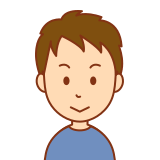

あとは、「用途地域マップ」を見るのもおすすめ。

色分けされていて、「街歩き用途地域ゲーム」の答え合わせができます。

学校の周辺はどんな感じの用途地域なのかな?とか、見てみると面白いですよ。

ちなみに慶應の周りはこんな感じ。

日吉キャンパスの周辺は、は、近隣商業が少しと、あとはほとんど住居系ですね。

対して三田キャンパスはさすがの港区。

ほぼ商業地域ですね。

まとめ

用途地域は、最初は覚える量が多く感じるかもしれません。 でも、分類とイメージをセットにすることで、一気に理解が進みます。

どの用途地域にどんな建物を建てることができるのかを、ぱっと思い出せるようになれば後は簡単です。

宅建でも不動産鑑定士でも、用途地域の知識は必須です。 焦らず、一歩ずつ、自分の中に定着させていきましょう!

コメント